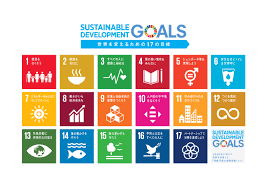

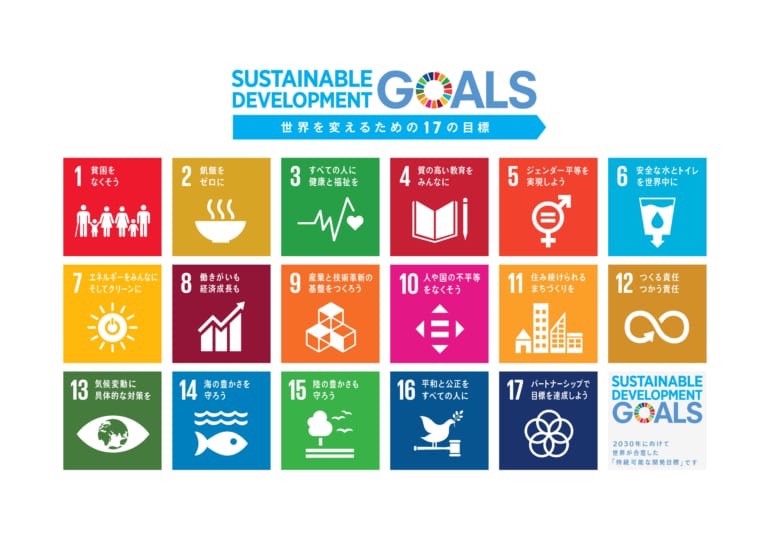

持続可能な開発目標(SDGs)とは

SDGsは2015年9月に開かれた国連サミットで採択された行動計画あり、「Sustainable Development Goals」の頭文字の略で、「将来の世代のニーズを満たしつつ、現代の世代のニーズも満たせる開発」と定義されている。具体的には、2030年までに、「誰も置き去りにしない(No one will be left behind)」をコンセプトに「不平等に立ち向かい、貧困と飢餓をなくし、皆が健康で生きがいを持ちながら、地球上の生態系に配慮した生産と消費活動が行える社会の実現」を目指して17の目標を設定している。つまりSDGsは、将来必ず起きる課題を、全世界が協力して、地球規模の課題解決をするための行動計画なのである。

図から分かるように、SDGsの目標は単なる環境問題解決のためのものではなく、貧困、飢餓、健康福祉、教育、ジェンダー平等、水資源、エネルギー、経済、包摂的かつ持続可能な産業化、気候変動、海洋、森林、平和、パートナーシップなど非常に多くの分野をカバーしている。

図:SDGsのゴール

![]()

SDGsと経営を結びつける企業が増える理由

・経営リスク回避

企業は、これまで消費者に求められる製品やサービスを提供してきた。歴史を振り返えると、産業革命や運搬、通信技術の進歩によって市場は爆発的に広がり、何も考えなくとも作った分だけでモノが売れた時代もあった。しかし近年は、新技術がもたらす市場への影響がかつてよりもなくなったことに加え、少子高齢化や消費者ニーズの多様化などの要因によって、市場の成長が勢いをなくしている。このままではビジネスモデルが崩壊してしまう企業も少なくないだろう。そんな中で持続可能なビジネスをするためにSDGsが役に立つのだ。例えば、木材を使ってビジネスをする企業があるとする。順調に業績を伸ばしていたが、ある日、森林伐採が環境問題の観点から制限されてしまう。こうなってしまったら今まで通りのビジネスはできなくなってしまうだろう。前もって、木材に代わる新素材の開発や、植林をとうしてSDGsに取り組んでいればこのような結果にはならなかったであろう。このようなケースは材料だけではない。人が工場で物を生産し、販売するビジネスをしている企業があるとする。この工場の働き方に人権問題があることが発覚する。この工場は生産を止めざるおえなくなり、商品も消費者に安心して購入してもらえなくなるだろう。このようにSDGsに取り組むことで長期的に自社のビジネスを守ることができるのだ。

・新規ビジネス開拓のチャンス

市場が成熟し、成長が伸び悩む今必要なものは、新しい市場、つまりは、社会のニーズを掴んでいくことが必要である。社会のニーズを掴んでいくために、SDGsの活用が役に立つのだ。SDGsの根幹の考え方である「持続可能な開発」は、「将来世代のニーズを損なわずに、現役世代のニーズを満たす開発」のことを指すため、社会の課題と長期的なニーズがつまっている。さらに言えば、将来、世界が必ずぶつかる壁がSDGsのゴールであるのだから、ニーズが生まれるのは自明である。その規模は、「ビジネスと持続可能な開発委員会」によると、年間最大12兆ドル(約1340兆円)の経済価値を持つ市場が生まれ、2030年までに3億8000万人の雇用を創出する可能性があるという。このような巨大で安定した市場には多くの企業が参戦するだろう。

・ESG投資

ESG投資は新しい投資の手法で、投資家が、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を考慮し、長期的な視点をもって投資することを指す。SDGsに取り組む企業はこのESGの観点から投資家や投資ファンドに評価され、資金を調達することができるため、SDGsに関連して非常に重要なテーマとなる。

ESG投資の図

![]()

ESG投資が注目されるようになった原因はリーマンショックである。リーマンショックは、投資家が短期的な利益を求め続けた結果、経済がパンクした代表例である。リーマンショックが引き起こした世界的な不況を転機に、投資には長期な視点を持って、財務諸表では測れない部分を考慮することの重要性が確立されたのだ。ESG投資はこのようにして広まった。

ESG投資は、現在、世界中の投資家に広がり、「グローバル・サステナブル・インベストメント・レビュー」によれば、世界の運用資産全体の26%以上、欧州では5割以上でESGが投資において考慮されている。日本においても、日本国民の年金基金を運用する、世界最大の機関投資家・年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が責任投資原則に署名することとなり、持続可能なら開発の実現に貢献すると発表した。その結果、国内拠点を持つ機関投資家が行う持続可能性に配慮した投資の残高は2017年に136兆円にも及んだ。GPIFが運用する資金は国民が保険料として支払ったもので、投資失敗によって減らすわけにはいかない。したがって、投資リスクを減らすことのできるESG投資は投資の手法として非常に適しているのだ。さらに、近年、「Breakthrough Energy Venture 基金」という投資ファンドが発足した。これは、ビル・ゲイツ氏が設立した基金で、再生可能エネルギー分野で有望なベンチャー企業に200億円を投資するファンドである。当基金にはジョフ・ベソフ氏、マーク・ザッカーバーグ氏、孫正義氏など大成功を収めた起業家、投資家33名が参加している。億万長者と聞いて真っ先に浮ぶような世界経済を動かしている資産家がESG投資を行うのだ。今後ますますESG投資の規模は拡大していくだろう。

なぜ学生はSDGsを学ぶべきなのか

・SDGsに取り組む企業の将来性

SDGsに取り組む企業は就職先として将来性があると筆者は考える。これは上記で述べた通りである。就職先として、ビジネスモデルが持続しない企業へは絶対に選ぶべきではない。SDGsに取り組んでいない企業ということは、目の前の事で手一杯になっている企業、トレンドを感じることができない企業、行動に移すのが遅い企業、取り組む資金や人材がいない企業、などの企業であると想像できる。筆者はこれらの企業に対して全く良い印象を持つことができない。さらに、GPIF2019アンケートによると、アンケートに回答した東証1部上場企業のうち3.3%の企業がSDGsを知らない。ビル・ゲイツ氏や孫正義氏など経済を動かす面々がESG投資を行うと表明しているにも関わらず、それをキャッチできていないのは、将来性が危ぶまれる。逆に、SDGsに取り組む企業は安定だけでなく、新規市場でのビジネス、ESG投資による資金の確保もすることができる。SDGsを学ぶことで将来性のある企業をしっかりと選ぶことができるのだ。

5.2 SDGsに取り組む企業は働く環境が良い

働き方の改善を目指す目標8(すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完 全雇用およびディーセント・ワークを推進する)に注目して説明する。我が国においてSDGsゴール8を実現する際に避けて通れないのが、目下、国レベルで推進されている「働き方改革」である。その中でも、超少子高齢化が長期化する日本の経済成長を促すための最大のテーマは、長時間労働の是正である。日本の高度経済成長期は、なるべく男性だけで、長時間働き、同一条件の人材を揃えて、早く安く大量にこなして飛躍的に発展してきた。しかし、この働き方は超少子高齢化によって崩壊しつつあり、そのしわ寄せが現代の労働者に襲い掛かっている。この状況を脱するためには、働き方をなるべく男女ともに、短時間で働き、条件の異なる人材を登用する、というスタイルにしなければならない。そのために、企業は、作業の効率化や女性の活躍できる職場づくりを進めている。ゴール8を達成するためには、「働き方改革」が不可欠であると文頭で述べた。裏を返せば、ゴール8を掲げている企業は働く環境が整っているのだ。時代の犠牲にならないように、SDGsで自分の働く環境を精査するべきだ。

イベント告知

2/3に我々は「企業人交流会」という就活イベントを開催します。

企業人交流会では、巨大な合同説明会とは違った就活生と人事の近距離の対話をすることができます。参加企業の中には、凸版印刷株式会社やSCSK株式会社など、外務省が行なっているジャパンSDGsアワードで表彰されているもあります。是非ご参加ください!

![]()

![]()

引用元

・SDGsのゴール 国連広報センターホームページ https://www.unic.or.jp/

・AMPホームページより引用 https://amp.review/2019/10/01/sdgs-company/#i-2

・「ESG入門」(日本経済新聞出版社)

・ESG投資の図、画像引用元

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u6ugejJ2&id=B36D2D4C774A210FD94697AF8C30006264937CA1&thid=OIP.u6ugejJ2ds7mEZLuYsMZ0wHaGz&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.gpif.go.jp%2finvestment%2fesg_factor.png&exph=551&expw=600&q=esg%e6%8a%95%e8%b3%87&simid=608018041034965164&selectedIndex=2&ajaxhist=0

・https://webelieve.jp/articles/detail/169/1/1/1